この記事を読むと、

「ピボットテーブルの集計結果を、表じゃなくてグラフみたいに視覚的に分かりやすくできない?」

という無能丸出しの指示に臆することがなくなります。

具体的には、MicrosoftOfficeのExcelに備わっているピボットグラフ機能を使います。

Excelのピボットグラフ機能が使えれば、ピボットテーブルの集計結果をグラフにすることができます。

この記事は以下のような人に向けて書いています。

・自分の使えるパソコンにMicrosoftOfficeのExcelが入っていて、

仕事場や、生活している中で、傾向を教えてほしいというような

データ分析を1度でも頼まれたことのある人

・その集計結果を視覚的に分かりやすくしてほしいと言われたことのある人

この記事を読むことで、以下のことが叶えられます。

・Excelのピボットグラフ機能が使えるようになる

・Excelのピボットグラフ機能が叶えてくれることが理解できるようになる

Excelのピボットグラフ機能が叶えてくれることは?

ピボットテーブルの集計結果をグラフを使って視覚的に表現できるようになり、伝えたい事実がより分かりやすくなります。

ピボットグラフの使い方

お手間ですが、事前準備として、

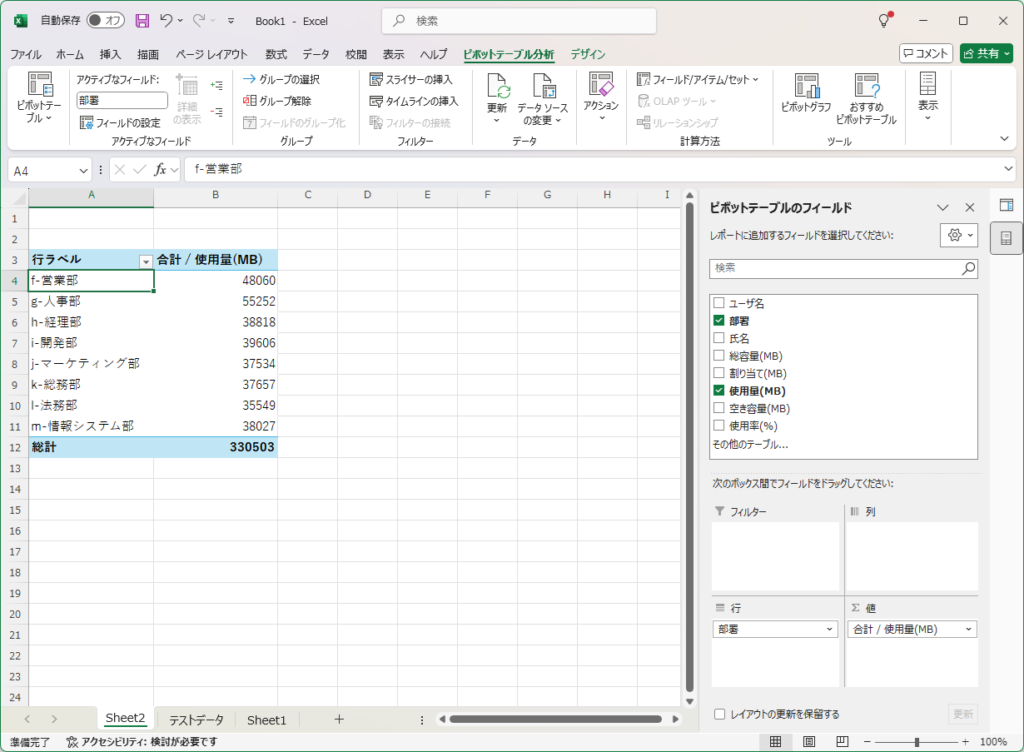

こちらの記事を基にピボットテーブルを作成してください。

画像付きでテンポよく実施できるはずなのでお願いします。

ここまでご準備いただけましたでしょうか。

では、次の項目からExcelのピボットグラフの使い方を見ていきましょう。

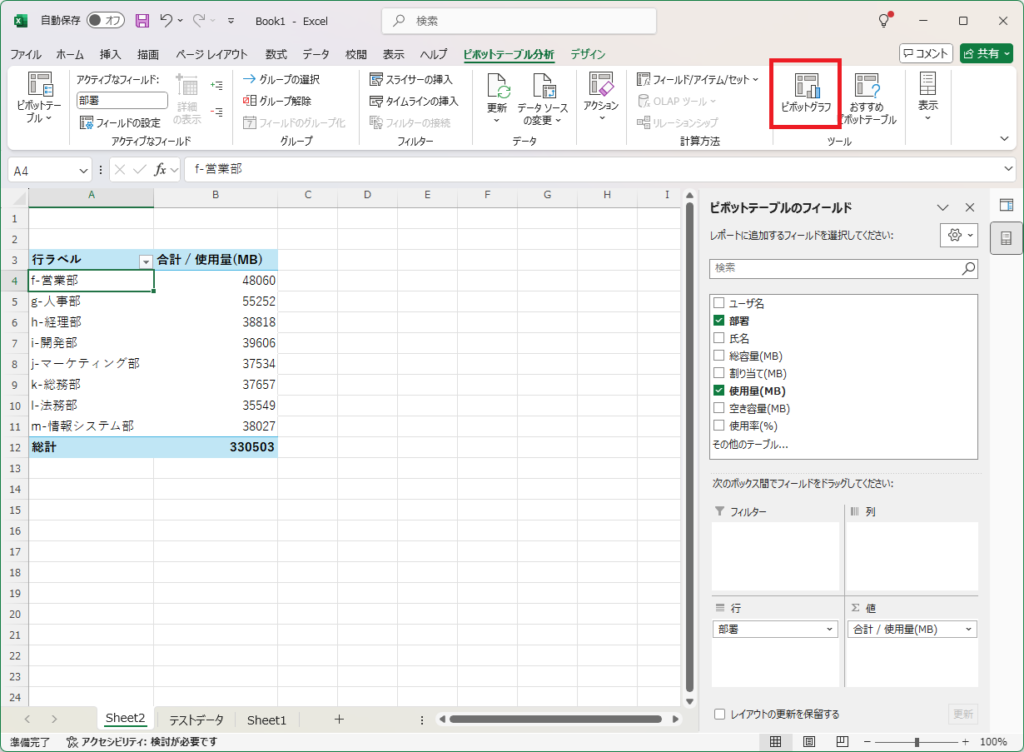

1.右上の方に「ピボットグラフ」があるのでクリックしましょう。

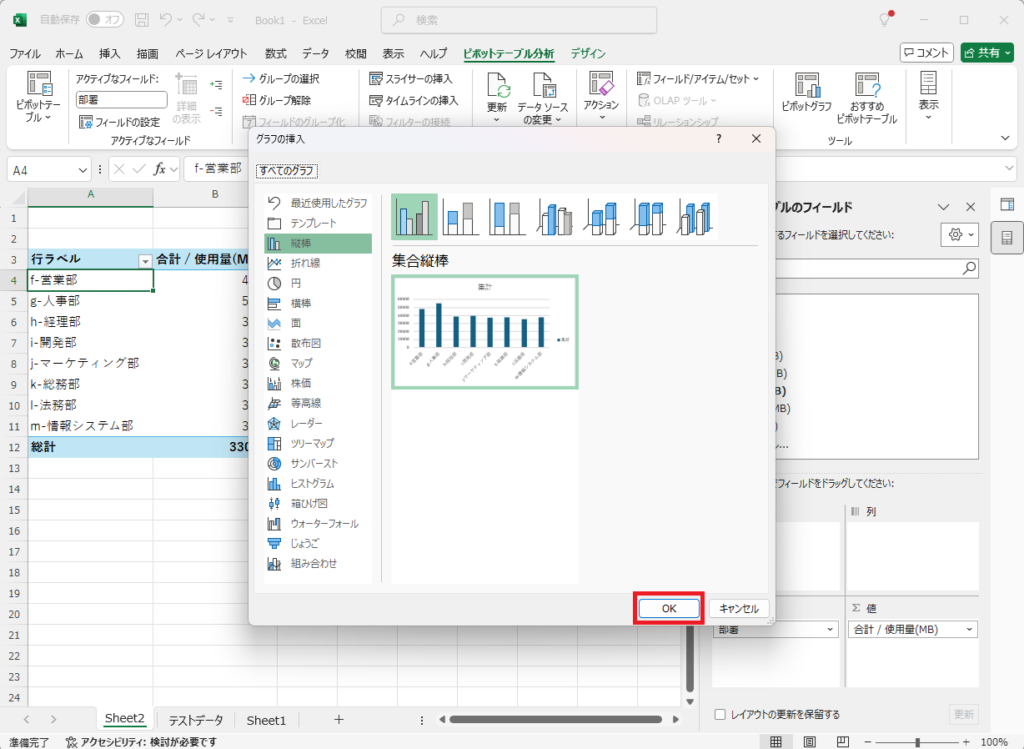

2.以下のような画面が立ち上がってきましたでしょうか。まずは何も考えず、OKをクリックしてみましょう。

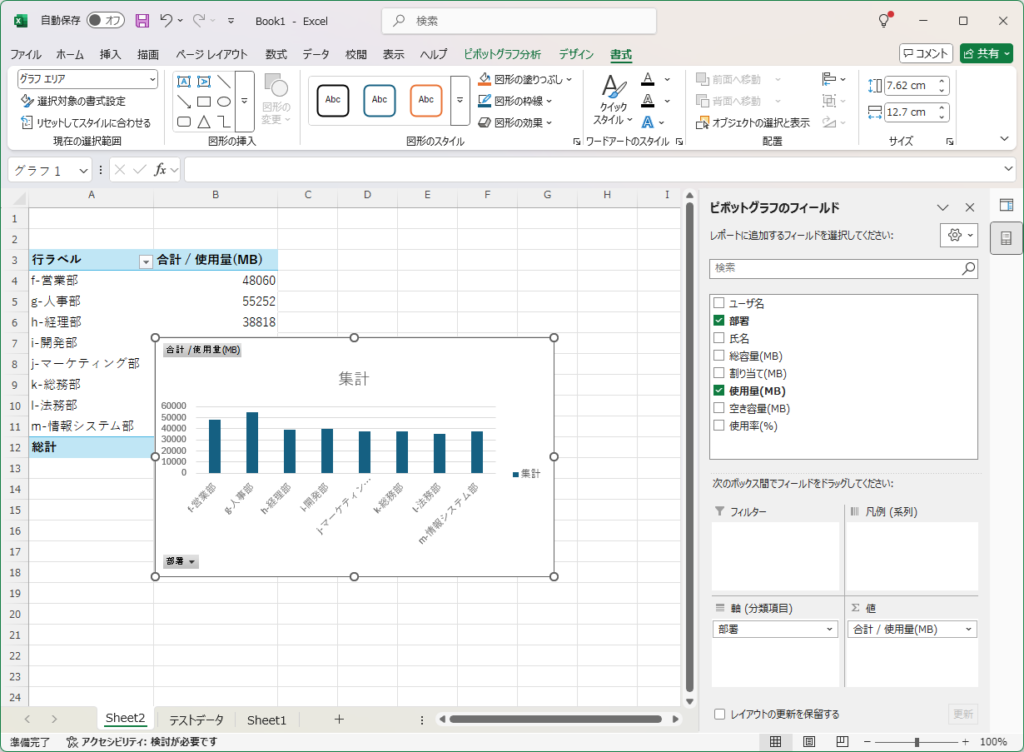

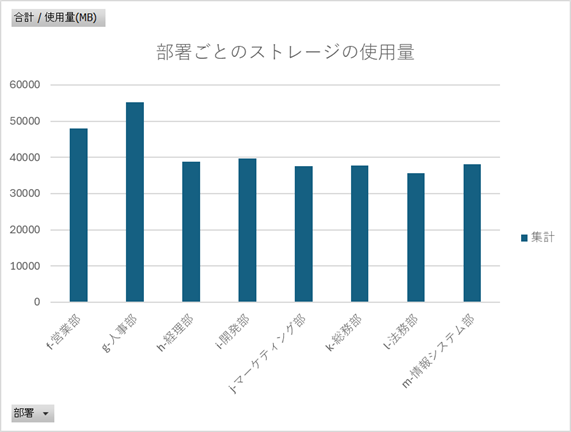

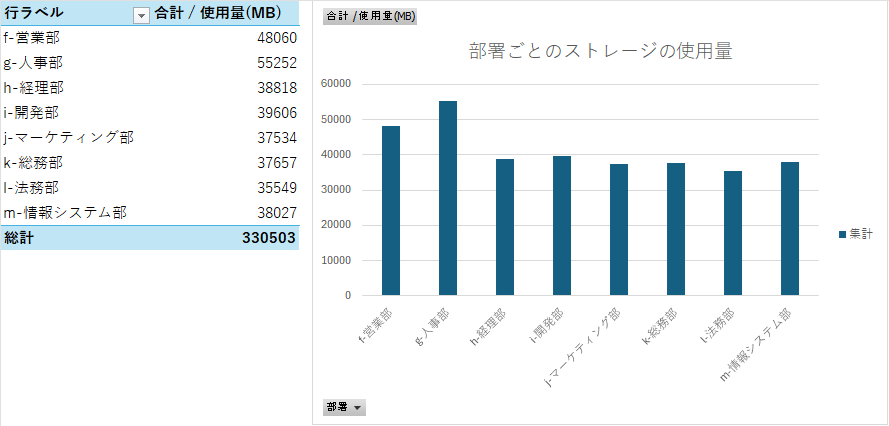

3.グラフができました。表の内容が棒グラフで表示されましたね。

もうこの時点で「便利ぃ…」って感じですよね。

4.タイトルなんかを変えてみるとどうでしょう。「ふむ。このグラフは部署ごとのストレージ使用量を表したグラフで人事部が一番ストレージ容量使用しているんだねー」ってことが分かると思います。

ピボットグラフの使い方は以上です。

これで何が分かったのでしょうか。(我々は何をしたのでしょうか)

結論としては、ピボットテーブルによる集計結果で得られた事実を、より多くの人に伝わりやすい形で表現することに成功しました。

比較してみると、一目瞭然です。

タイトルも付いていない表よりも、段違いで何を伝えたい情報なのか受け取りやすくなったのではないでしょうか。

コツ

コツは2つあります。

1つ目のコツは

”何も考えずに棒グラフにしてみる”

1つ目のコツはピボットグラフをより早く使いこなすためのコツです。

誰だって表だけを見ても、適切なグラフ表現が頭にすぐ浮かびません。

であれば、まず最初に棒グラフにしてしまいましょう。

間違ってもいいのです。

表示された棒グラフを見て「なんか違うなぁ…」という感覚が芽生えたら、別のグラフでの表示を試してみればいいのです。

2つ目のコツは

”作成できたグラフ(資料)と共に「次はどうするか」を考えるとすごくいい”

2つ目のコツはピボットグラフを使い終わった後の行動に関するコツです。

分かりやすいグラフに表現できたらうれしいです。もうそこで終わりでいいじゃんって気がします。

ですが、もう一歩「で、何なのか?」「次はどうするか」ということを、ぽやぁっとでも頭に思い浮かべるととてもいいと思います。

なぜなら、ピボットグラフで表したこの結果を伝えた人たちに必ずと言っていいほど聞かれるからです。

「で、この情報を使ってどうしたらいいの?」とか、「この結果を見て、どう思う?」とか。

例えばの話として、以下のケースで考えてみましょう。

データ分析を行っている理由として、以下の背景・前提があった場合どうでしょう。

「社内会議でストレージの維持費が高すぎるという話題が上がったため、社員一人ひとりのストレージの使用量がまとめられたデータ分析している」

今回ストレージを1番使用しているのは人事部という事実が得られましたので、何かしらのアプローチは必要となると思います。

不要なデータ削除してもらうとか、ストレージを利用する人を限定してもらうとかでしょうか。

しかし、人事部だけが悪いのでしょうか。人事部だけを押さえつけるアプローチが適切なのでしょうか。

もしかしたら、データ容量を気にせず何十年も過去のデータを保存したままにしているという慣習が組織全体にあるかもしれません。その場合は、データを保管しておく年数を組織全体で定義することがどこにも角が立たない良い打ち手となるかもしれません。

このように、データから見える事実は何かしらの背景が潜んでいるものです。

本来、分析を依頼された時は、分析結果の提示するまでがその人の仕事ですので、一旦は事実だけを報告しましょう。所感を求められないこともあるかもしれませんので。

でも必ずと言っていいほど、「で?」とか、「この情報は何を意味しているの?」とか、『どうしたらいいの?』風なこと問いかけられますので、その場合は、想像レベルの考えでいいので、「自分だったらこうしますかね…」という次のアクションはどうするかを添えて伝えてあげましょう。

親切ですし、なにより喜ばれます。

実際にどういう打ち手を行うかは、解析を依頼してきた方が判断するのが筋です。

ですので、『どうしたらいいの?』風なこと問いかけられるときは、その人が意見を欲しがっているだけという心理があります。

さいごに

ご覧いただいた通り、ピボットグラフを使うと、ピボットテーブルで集計した結果をより多くの人に分かりやすく伝える形に表現できることが分かりました。

ピボットテーブルを使うときは、セットでピボットグラフを使用するとよいでしょう。

以上です。お読みいただきありがとうございました。

コメント